17世紀ペスト禍の感染対策「隔離」

「保険局が恐れていたことが現実になった。ドイツのアラマン人たちがミラノにペストを持ち込んだのだ。感染はイタリア中に拡大している…」

これはマンゾーニの書いた小説「いいなづけ」の31章冒頭、1630年、ミラノを襲ったペストの流行について書かれた一節です。

検疫制度が重要であることは1629年10月にミラノにペストが到達した時に明らかにされました。しかし1630年3月にミラノでカーニバルが開かれた際に検疫の条件を緩和し、その結果、ペストが再発し、最盛期には1日3500人の死者が出たと言われています。

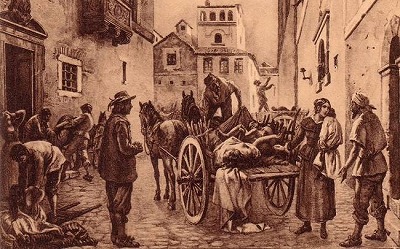

このパンデミックの様子は、1822年に書かれたマンゾーニの小説「いいなずけ」で描写され、衛生局や医者の後手後手にまわる対応、ペストにかかって腹心の部下に裏切られる悪党、ペストを広める毒物をまく「ペスト塗り」にまつわる風評被害、死体運搬人の荷車に飛び乗って窮地を脱する主人公の冒険、そしてミラノの巨大な隔離病棟で「いいなづけ」との劇的な再会…。ラブ的な要素を除けば歴史小説と言ってもいいくらいに詳しく記述されています。

運搬されていく遺体

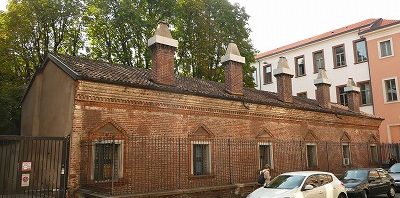

まさかノミが媒介するとは誰も思わず、空気感染の疑いを考え、まず風向きを考えて作られた隔離病棟を建築し、感染者をそこに移しました。それが現在のポルタ・ヴェネツィア地区になります。

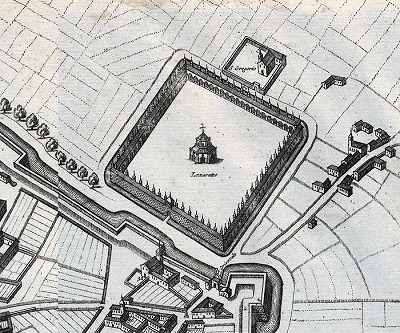

現在は住宅地になっている

1489年から1509年に建築されたこの建物は、ミラノを囲んでいた城壁の外に建てられ、370メートル×378メートルという広大な中庭を持つ建物でした。 敷地の広さでいうと東京ドーム3個分くらいにあたります。正面玄関はミラノ市内に向き、裏口は墓地を所有する聖グレゴリオ教会へ繋がっていました。

当時の隔離病棟付近の街並み

大きな窓がそれぞれの部屋にありましたが、夜は外から鍵をかけられ、さらに建物の外には小さなお堀(下水も流していた)があるため、完全に逃走経路は絶たれてしまいました。

唯一残された隔離病棟の一部

ヨーロッパにおけるペストのパンデミックは14世紀後半から始まっています。しかしミラノは不思議なことにパンデミック初期はほとんど被害に遭わず、150年ほど遅れてペストが伝染してきました。

本格的な感染爆発よりかなり前の段階で隔離病棟を建設しておりましたが、どんなに重要な対策である「隔離」をしたとて周辺諸国ですでに蔓延していたため、一気に追い込みをかけるようにミラノも感染都市の仲間入りをし、その感染スピードの速さに人々は恐怖のどん底に叩きつけられたような感じでした。

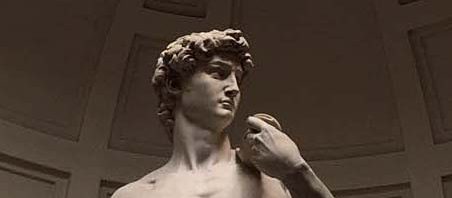

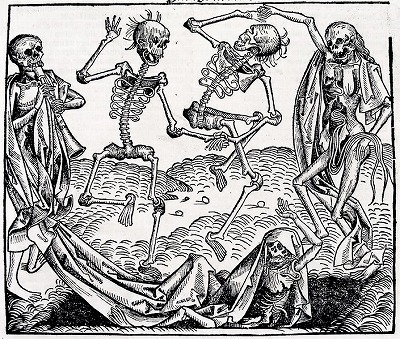

パンデミック後の世界観

死者が後を絶たないため葬儀や埋葬も追いつかず、いかなる祈祷も人々の心を慰めることはできませんでした。教会では生き残って集まった人々に対して「メメント・モリ(死を想え)」の説教が行われ、早かれ遅かれいずれ訪れる死に備えるように説かれました。しかし、死への恐怖と生への執着に取り憑かれた人々は、祈祷の最中、墓地での埋葬中、または広場などで自然発生的に半狂乱になって倒れるまで踊り続け、この集団ヒステリーの様相は「死の舞踏」と呼ばれるようになりました。

ミヒャエル・ヴォルゲムートの「死の舞踏」、版画

「死の舞踏」は死の恐怖を前に人々が半狂乱になって踊り続けるという14世紀のフランス詩が起源となった、死の普遍性があげられます。

生前は王族、貴族、僧侶、農奴などの異なる身分に属しそれぞれの人生を生きていても、ある日訪れる死によって、身分や貧富の差なく「無」に統合されてしまう、という死生観です。

結果として、ワクチン等の有効な治療策もなく、高熱と下痢を発症し、最期には皮膚が黒く変色し、多くの人が命を落としていく姿を目の当たりにしたアフターペストの世界では、人の命はとても脆く、現世での身分、財産、軍役での勲章などペストの前では如何に無力なものであるかを、当時の人々にまざまざと見せつけることとなったそうです。

(ミラノ/川倉靖史)